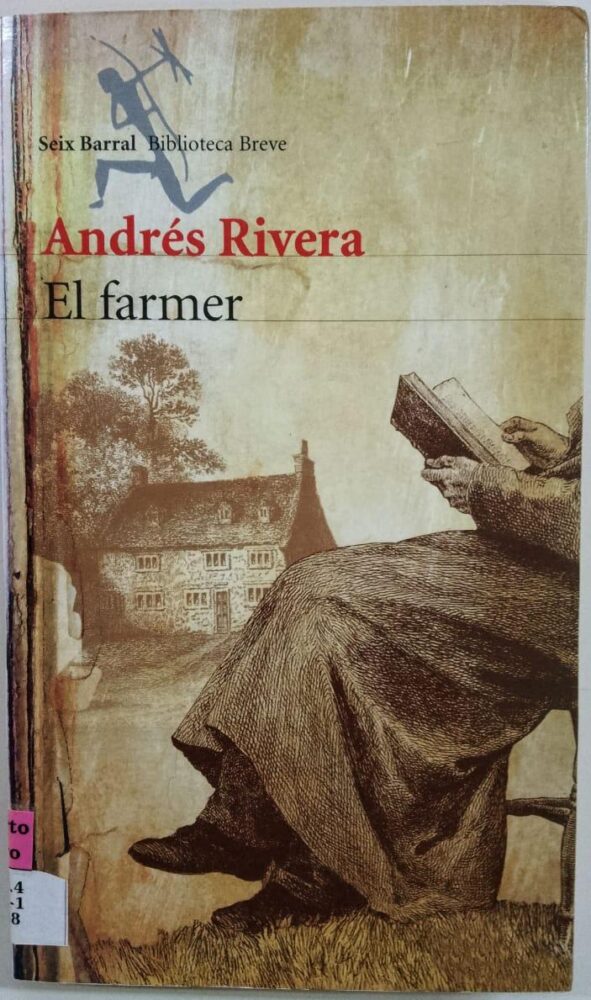

Cuarto libro: “El farmer”, de Andrés Rivera

Cuarto libro: “El farmer”, de Andrés Rivera

por Hernán Lasque

Exiliado en Inglaterra, Juan Manuel de Rosas, el hombre que dominó los destinos públicos y privados de Argentina durante más de veinte años, se ha convertido en un farmer, un modesto granjero a las afueras de Southhampton. De estanciero omnipotente de la Provincia de Buenos Aires, a mero granjero en un pedazo prestado de tierra nevada, asediado por recuerdos que afiebran su memoria en el exilio inglés de su vejez.

Solo, sintiéndose vencido, viejo y despreciado por todos, Rosas no quiere olvidarse de nada y repasa con minucia los esplendores y miserias que marcaron sus días. Recuerda y toma mate, se calienta con un brasero, mira la nieve y toma mate, rememora con rencor. En su estallado monólogo describe los matices, los contrastes de la historia: pobres y ricos, unitarios y federales, las traiciones ganaderas, los generales corruptos y la burguesía Argentina, siempre tan tibia y de guante blanco.

Todo lo dicho en la novela es dicho en un único día, el 27 de diciembre de 1871. Este detalle de la trama, da a entender que los días para Rosas son iguales, son siempre el mismo día, un día imposible, como si el mismo Rosas estuviera ya fuera del tiempo. Así presenta Andrés Rivera a uno de los personajes más controversiales de la historia política de la Argentina.

Rivera construye un lenguaje ascético, lacerante, que logra sedimentar en un espesor o densidad que roza lo poético. El escritor, profesor y crítico literario Enrique Foffani, habla de cómo Rivera crea su lengua propia: “pone de manifiesto las marcas, las incisiones y las huellas de un trabajo con las palabras”. Para Foffani, el estilo que Rivera trabaja sería ese: “el modo de crear una lengua dentro de la lengua, un trabajo de incorporación en el sentido etimológico: darle cuerpo a las palabras.” El lenguaje construido por Rivera para esta novela breve, ha sido el producto de un trabajo sobre todo con la economía. Laconismo de estilo y brevedad de relato encuentran un punto de convergencia: no es posible ya el uno sin la otra. Los ejemplos más contundentes son los varios fragmentos presentados en versos en medio de la página en blanco:

“Cuatro de la tarde: nieva.

Quiero calor para mis huesos.

La perra me mira. Mira cómo echo carbón al brasero. Odio el frío inglés. Soy Rosas, pero pobre.

Odio la vejez.

Tráiganme un caballo.”

En efecto, el lenguaje que Rivera construye es potente, lacerante, vital y sumamente económico, (aunque) también repetitivo. El personaje enuncia y repite, marca un ritmo obsesivo con sus repeticiones. Opera con el silencio que se hace visible desde la primera página. Entre el silencio, el laconismo, cierta brutalidad en las expresiones cortas y las repeticiones léxicas y de formas sintagmáticas, logra esa cadencia lírica depurada y por lo tanto, sutil. Georges Bataille dice que es la civilización la que posee la palabra, puesto que es fruto de la razón; y que la violencia, en cambio, es silenciosa, que no articula discursos sino que los desarticula, los anula. Rosas está unido al silencio en la novela de Andrés Rivera, es decir a la violencia con que ejerció su poder.

Más allá de la historia que la novela nos cuenta (una ficción de sucesos reales) recomiendo este libro por su cadencia lírica, por el tratamiento, el trato con el lenguaje que produce un efecto de encantamiento al leer. Unx se queda leyendo como si escuchara la voz del personaje, del narrador, de la Historia. No es el único libro en el que Rivera propone este estilo, ni en el único que toma puntos de inflexión de nuestra historia para desarrollar su novela. “La revolución es un sueño eterno”, uno de sus libros mejor considerados, narra los días posteriores a la “revolución de mayo”, desde la visión del gran orador de la revolución, Juan José Castelli. Tal y como sucede con Rosas en “El farmer”, en este caso será Castelli quien, confinado en su casa y acorralado por una enfermedad terminal, rememora sus días escribiéndolas en un cuaderno de tapas rojas.

Marcos Ribak Schatz ( Buenos Aires, 12 de diciembre de 1928 – Córdoba, 23 de diciembre de 2016), más conocido como Andrés Rivera, fue un escritor y periodista argentino.

Hijo de inmigrantes obreros, nació en el barrio porteño de Villa Crespo. Su madre, Zulema Schatz, llegó a la Argentina desde Proskurov (una ciudad de la actual Ucrania) huyendo de la guerra, y su padre, Moisés Rybak, desde Polonia, donde era un comunista perseguido; en Buenos Aires llegó a ser dirigente del gremio del vestido.

Rivera fue obrero textil (trabajó desde muy joven como tejedor de seda en una fábrica de Villa Lynch, Gran Bueno Aires) antes de dedicarse al periodismo y la literatura. Participó en el movimiento obrero argentino y, como su padre, militó en el Partido Comunista.

Promoción de la lectura. Sección “Cuarto Libro”